ABOUT

IAMAS

OPEN HOUSE

IAMASにおける多様な研究成果を発表する公開フォーラムです。キャンパスを開放し、間近で教員?学生の研究や作品、パフォーマンスなどをご覧いただける機会となります。

ご関心いただける皆さまのご来場をお待ちしております。

![Date:2025.07.19 [Sat]–20 [Sun] 10:00–17:00](/openhouse/images/tit_2025.png)

![Date:2025.07.19 [Sat]–20 [Sun] 10:00–17:00](/openhouse/images/tit_sp.png)

IAMASにおける多様な研究成果を発表する公開フォーラムです。キャンパスを開放し、間近で教員?学生の研究や作品、パフォーマンスなどをご覧いただける機会となります。

ご関心いただける皆さまのご来場をお待ちしております。

| 10:00-11:00 |

赤羽亨(インタラクションデザイン) 大久保美紀(美学?芸術学) |

|---|---|

| 11:00-12:00 |

小林茂(技術論) ホアン?マヌエル?カストロ(メディア?アート) |

| 12:00-13:00 |

小林孝浩(情報システム工学) 菅実花(現代美術) |

| 13:00-14:00 |

平林真実(コミュニケーションシステム) 飛谷謙介(情報工学) |

| 14:00-15:00 |

鈴木宣也(情報?デザイン工学) 山田晃嗣(情報工学) |

| 15:00-16:00 |

前田真二郎(映像表現) 立石祥子(メディア論) |

| 16:00-17:00 |

前林明次(メディア?アート) 瀬川晃(グラフィックデザイン) |

| 10:00-11:00 |

松井茂(詩?映像メディア学) 吉田茂樹(ネットワーク工学) |

|---|---|

| 11:00-12:00 |

前林明次(メディア?アート) 菅実花(現代美術) |

| 12:00-13:00 |

鈴木宣也(情報?デザイン工学) 飛谷謙介(情報工学) |

| 13:00-14:00 |

小林茂(技術論) 山田晃嗣(情報工学) |

| 14:00-15:00 |

小林孝浩(情報システム工学) 平林真実(コミュニケーションシステム) |

| 15:00-16:00 |

松井茂(詩?映像メディア学) 瀬川晃(グラフィックデザイン) |

| 16:00-17:00 |

吉田茂樹(ネットワーク工学) 立石祥子(メディア論) |

本学教育課程について、主な流れと研究活動について紹介し、入試日程や入試方法、出願手続きについて具体的に説明いたします。

本学への進学を考えている方のために、受験、制作?研究の進め方、学校生活などについて教員が相談に応じます。どうぞお気軽にご相談ください。 進学相談は、当日に会場受付でお申し込みください。

空間デザインシステム「Kiosk」を使用して、IAMASの学校紹介とRCICの連携活動報告展示を行います。ポスター展示だけでなく、IAMAS School Guideや大学院紀要など、各種印刷物の配布も行います。

IAMASでは、プロジェクト研究を主幹とした多領域に渡る研究活動が、日々活発に行われています。ツアー形式で授業や展示物についての説明とあわせて、学内の施設を見学することができます。

IAMASONICは、広義の「音」に関する創作物を発表するイベントです。躊躇せずに発音する(もしくはしない)

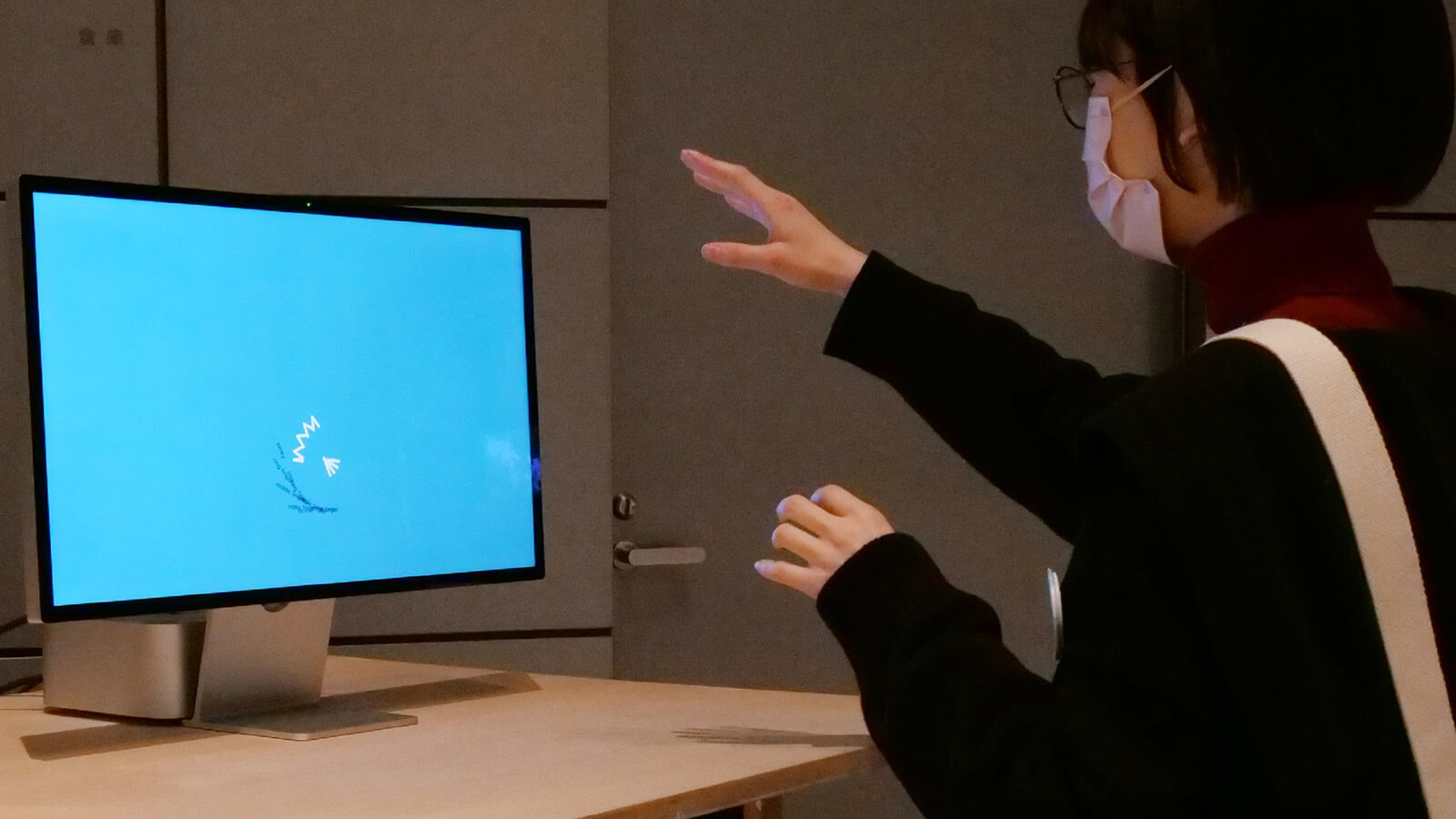

目の前の風景を「ぼんやり眺める」ための視覚体験の場をつくる試みです。目の前にあるリアルタイムの風景を、「ぼんやり眺めさせる」視覚条件をもとに映像処理を行い、ディスプレイに映し出します。本作は、大学の卒業制作で制作した作品を元に、今回初めてリアルタイム映像の加工と表示を取り入れたバージョンとして展示します。

私たちの目は、日々、多くの情報を受け取っています。

想像してみてください。例えば、仕事や学校から帰り、家でくつろいでいるとき。あるいは、電車やバスに揺られているとき。

気がつけば、ショート動画投稿プラットフォームのレコメンドを無意識にスクロールしながら、スマートフォンの画面をぼんやりと見つめている。そんな経験に覚えがある方も多いはずです。

現代のメディア環境において「目」は、情報を受け取るための装置としての役割ばかりが強調されがちです。一方で、「目は口ほどに物を言う」ということわざが示すように、本来、目には、感情や反応を表出し、他者に伝える力も備わっています。そうした「伝える力」は、軽視され、失われつつあるように思います。

本展示では、こうした「目=見る」という一元的な認識を明らかにしつつ、目が持つ「伝える力」を再発見するワークショップを展開します。

自分で書いた日記を見せる行為は、自分の存在を確認するための行為であると同時に、納得できる自分の姿で人前に立つための訓練でもある。ここでも日記を公開することで、堂々とした自分でいることができるのだろうか。

話し声を純粋なサイン波の音に変換する。声の抑揚や強弱、身体の動きだけが残されたとき、そこでは何が伝わり、何が伝わらないのか。「韻律と身体だけが残された語り」から、言語を再解釈する試み。

地元にも今暮らす場所にも海はない。海はいつも特別な風景だった。

見たいのに見ることのできない存在を、記憶と憧れの中から音でたぐり寄せる。

本作は、路上観察を通じてその場所特有の路上の光の運動を探し、それを捨象した作品の習作である。そして捨象した光の運動を観察する鑑賞者が夜の路上の光に対して今まで持ち得なかった認知?記憶の想起を促す視覚表現を探求する。習作では、路上の光の運動がふとした瞬間に人や生物の形/動きに見え、それが具体的な記憶を想起した作者の実体験をモチーフに、岐阜県特有の路上の光に対して新たな見方/目線をもたらす作品を制作する。

本作品は,渋谷スクランブル交差点を題材とし交差点の中で生じる多様な知覚をVR空間で体験可能にする.交差点の中で私たちは何を見ているのだろうか?どうやって他人とぶつかることなく歩いているのだろうか?私たちは群衆の中で,周辺視野や聴覚,触覚など多様な感覚情報を統合して他者の存在を認識し,衝突を回避しているのではないか.本作品では,交差点という日常的な対象の中に潜んでいる,視覚だけでは説明できない多感覚的知覚に注目する.そして,多感覚で同期した,抽象的で微妙な感覚刺激を設計することにより,他者の存在感と体験者がそこにいるという感覚を体験者に提示することを目指す.

音と動きの関係に焦点を当てたインスタレーション。

本作は、対話という声の参与を伴うサウンドインスタレーションである。鑑賞者の多様な参与によって変容する本作は、「他者」による自己の変容の追体験である。

つくる。つくるを分解し、つくることについて考える、そしてまたつくる。

“You are online. You are offline.”は、ウェブページ上にテキストを書き込めるだけのシンプルなSNSである。しかし、このSNSは同時に一人しか利用することが出来ない。利用しているデバイスのインカメラが顔をトラッキングし、二人以上が画面を見ていると全ユーザーの画面がグリーンアウトする。コミュニケーションを行う場であるにも関わらず、人々に集まらないことを要請するシステムは、他者との関係の根底が制度や文化にコントロールされていることを確認させる。

岐阜県美術館にて開催した 「IAMAS ARTIST FILE #10 繭/COCOON:技術から思考するエコロジー」において、石橋が展示した3作品「Self-reference-Microscope」(2025)、「金魚解放運動」(2012-2017)、「バベルのランドスケープ」(2025, 共同制作:新倉健人?吉田竜二)の再展示に加え、新作の「神田上水顕微鏡」を展示。

NxPC.Labは、クラブやライブにおけるアーティストと観客の相互作用によってもたらされる場の臨場感を拡大し、ネットへも拡散させるためのメディアテクノロジーの実現を目指した研究機関です。OPEN HOUSE開催に合わせて恒例の音楽イベント、NxPC Live Vol.75を開催いたします。

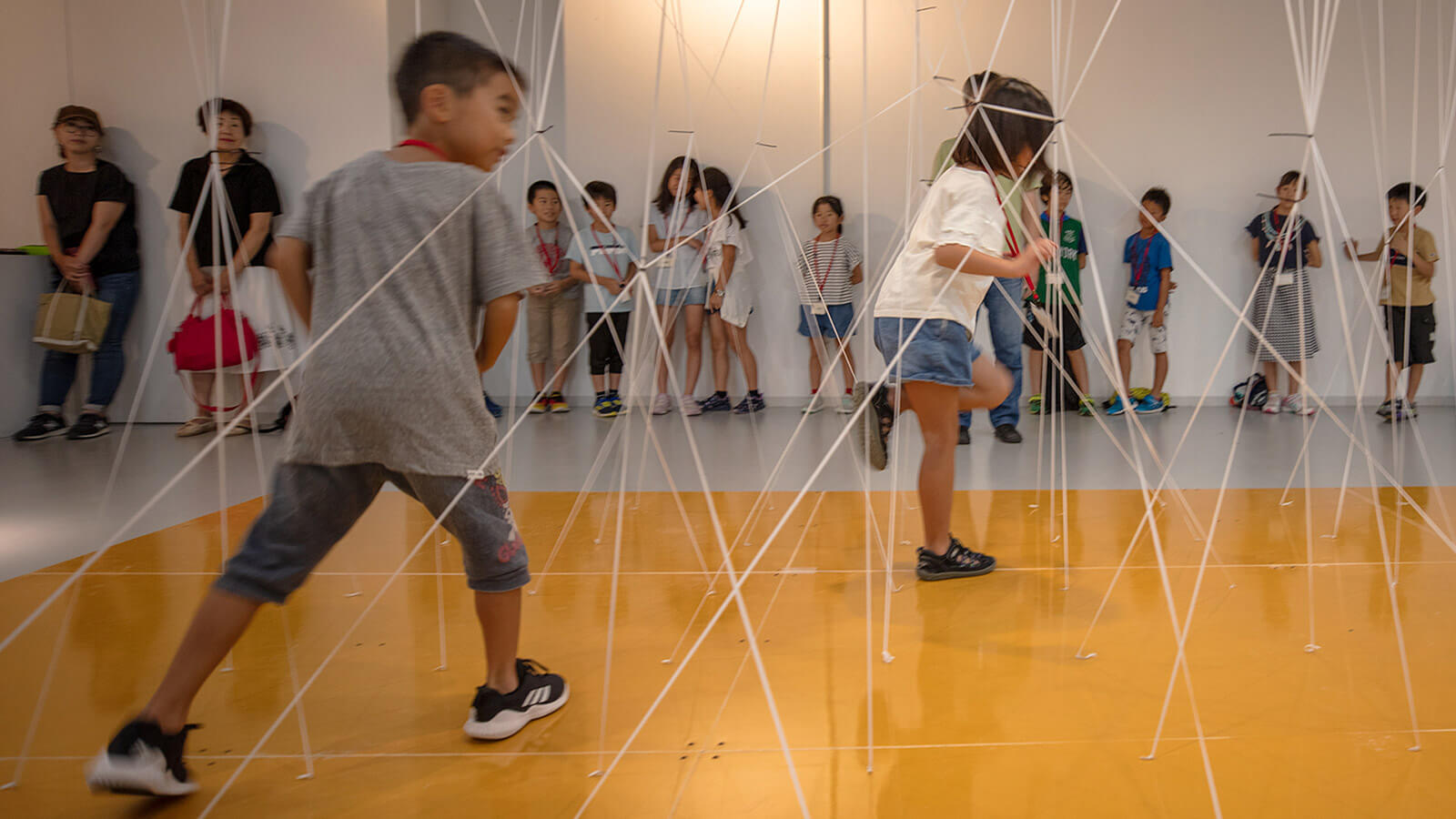

画像生成AI やデジタル加工技術により視覚メディアの証言性が失われつつある現代において、身体性を伴う体験が持つ固有の価値を空間表現によって探求する。present(現前する)/represent(表象する)ことの往復を試みる。

ガムランが織りなす高次倍音を豊富に含んだ音色と、一人一人のシンプルなパートが重なり合い生み出される豊かなリズム&メロディ、流動的で開かれた時間、空間をじっくりとお楽しみください。

本作は、目の前の他者と出会うことで生じる、自己と他者の「あいだ」に立ち上がる知覚体験により自己の内面が変容することを主題としたインスタレーション作品である。布?音?風といった物理素材を用いることで、鑑賞者に身体的?感覚的なインタラクションを試みる。

本研究では、従来の電鋳技術では困難とされてきた凹形状の母型による立体的な素地の製作に挑戦し、その技術的課題の克服と応用可能性を検証してきました。従来の七宝焼では、鍛金やヘラ絞りにより素地を製作してきましたが、複雑な形状や量産には限界がありました。本研究では、デジタルファブリケーション技術を活用し、立体的な造形と高精細な模様の転写を可能にした新しい立体電鋳を実現しました。その成果を展示します。

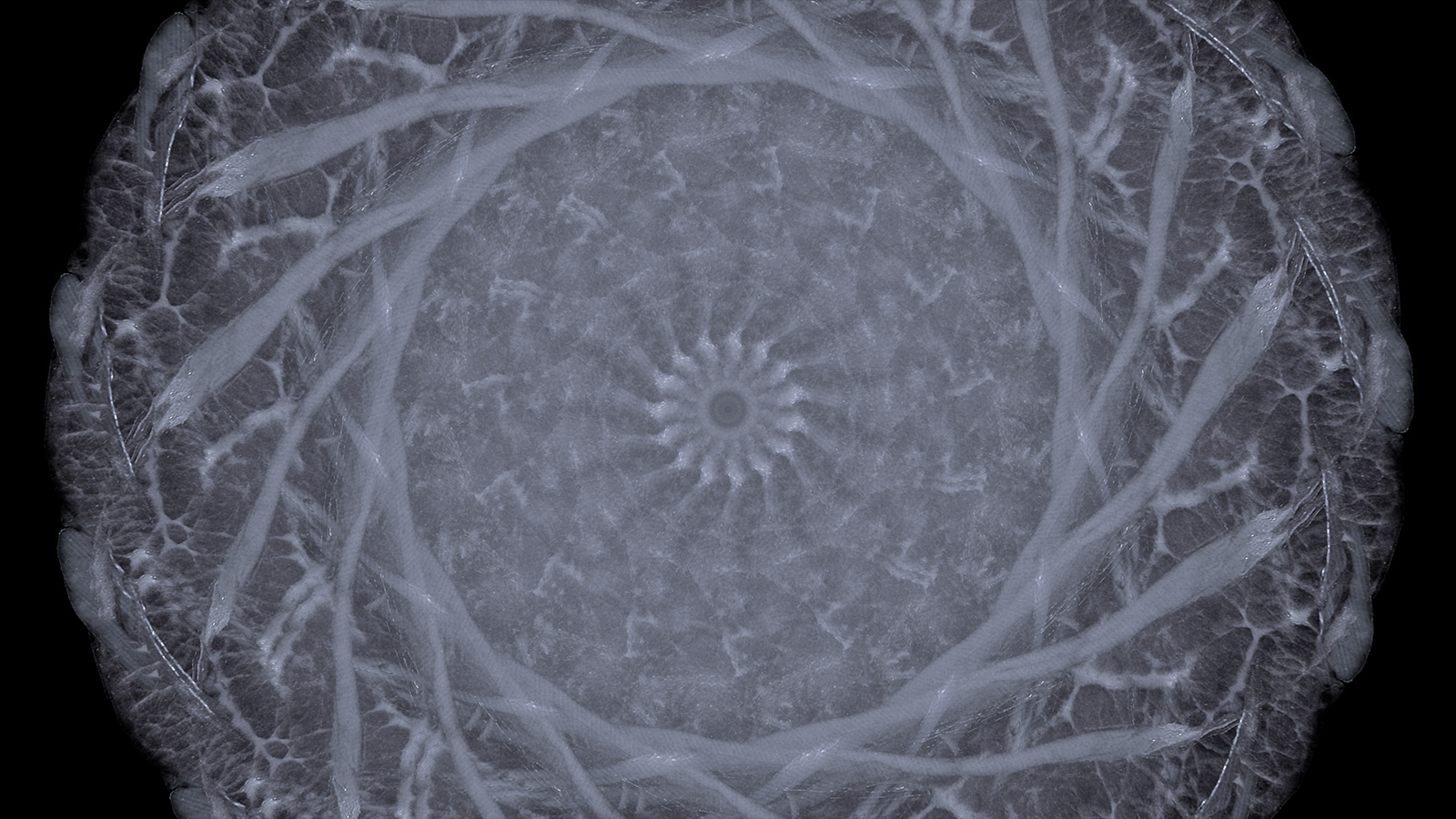

生命現象は生体機能が分化と統合のうえに成り立っており、複雑である。「膜」はそのような2つ以上の界が出会っているところに生ずる。本研究では哺乳動物に密接に関わる液体である「ミルク」における「膜」をモチーフに、生の連続性について問いかける。

空間装置と映像を用いて、心理学における「投影(Projection)」と「影(Shadow)」の概念を観客の体験として可視化することを目指す。構想発表の時掲示した作品<Knock>をOpenhouse2025で再展示する。作品《Knock》:観客は閉ざされた扉の前に立ち、応答を求めてノックする。しかし、扉は決して開かない。彼らに返ってくるのは、ゆっくりと広がる扉の影と、虚構の開門音のみである。観客の期待により、偽りの開門の情景に対する心理的錯覚が生まれる。扉は微動だにせず、影像だけが独り歩きする。この沈黙の拒絶と、影と音の齟齬が、観客のノックを内なる渇望の反響として浮かび上がらせる。

アバターという私の分身を通して生きる。そして、新しい私として振る舞うことで、現実世界で決められた「キャラ」から脱却する。「キャラ」とは、性格のことだけでなく、コミュニケーション?ネットワークにおける位置付けである。本作品は、拡張現実(AR)によりアバターの存在感を与え、鑑賞者との繋がりを持ちながら私が現実世界で生きていくことを諦めないためのパフォーマンス作品である。

2色のフィルムによって実現されるスイッチングアニメーションを、3色以上の光によって再構築し、光と色彩の関係や人間の知覚から新たな視覚体験の可能性を探る。本展示では、その表現手法を模索する過程を習作として提示する。

本作は、羊の皮毛を素材として使用し、その形状を意図的に歪めることで、観る者が即座に「羊」と認識できない不定形なオブジェを制作する。内部には変調?加工された羊の鳴き声を発する装置を組み込み、視覚と聴覚の情報が一致しない状態を生み出す。これは、かつて意味や機能を持っていた物が、崩壊?変容した後に残された「現代の廃墟」として捉えられる。皮毛という生命の痕跡と、歪んだ声の残響が交錯することで、観る者の知覚と記憶を揺さぶり、「意味の臨界点」にある感覚体験を提示する。

「占いを信じるか?」「占いは当たるのか?」そんな議論は置いておいて、有象無象な占いの生態系を観察する試みです。なお、ここではあなたの運勢を占うことはおこなっておりませんので、あしからず。

RECHOLL(リコル)は、透過動画とカメラ映像をリアルタイムに合成する実験的な動画配信プラットフォームです。本展示では、これまでの実践と研究の位置づけについて、資料展示を行います。

不可視の座標が“透明”になるとき、わたしたちの自由や孤独は、どこに位置づけられるのか。

本作品は、体験者がスマホから一枚の写真をアップロードすると、 AIがその写真を“現在”と見立て、そこから過去や未来の物語を自動で編み上げる。さらに、物語に沿った挿絵もAIが生成し、一枚のポストカードとしてレイアウト?出力される。ただの記録だったはずの写真が、いつしか自分でも知らない物語を語りはじめる―― 現実と空想の境界が揺らぐ、記憶の再構築体験。

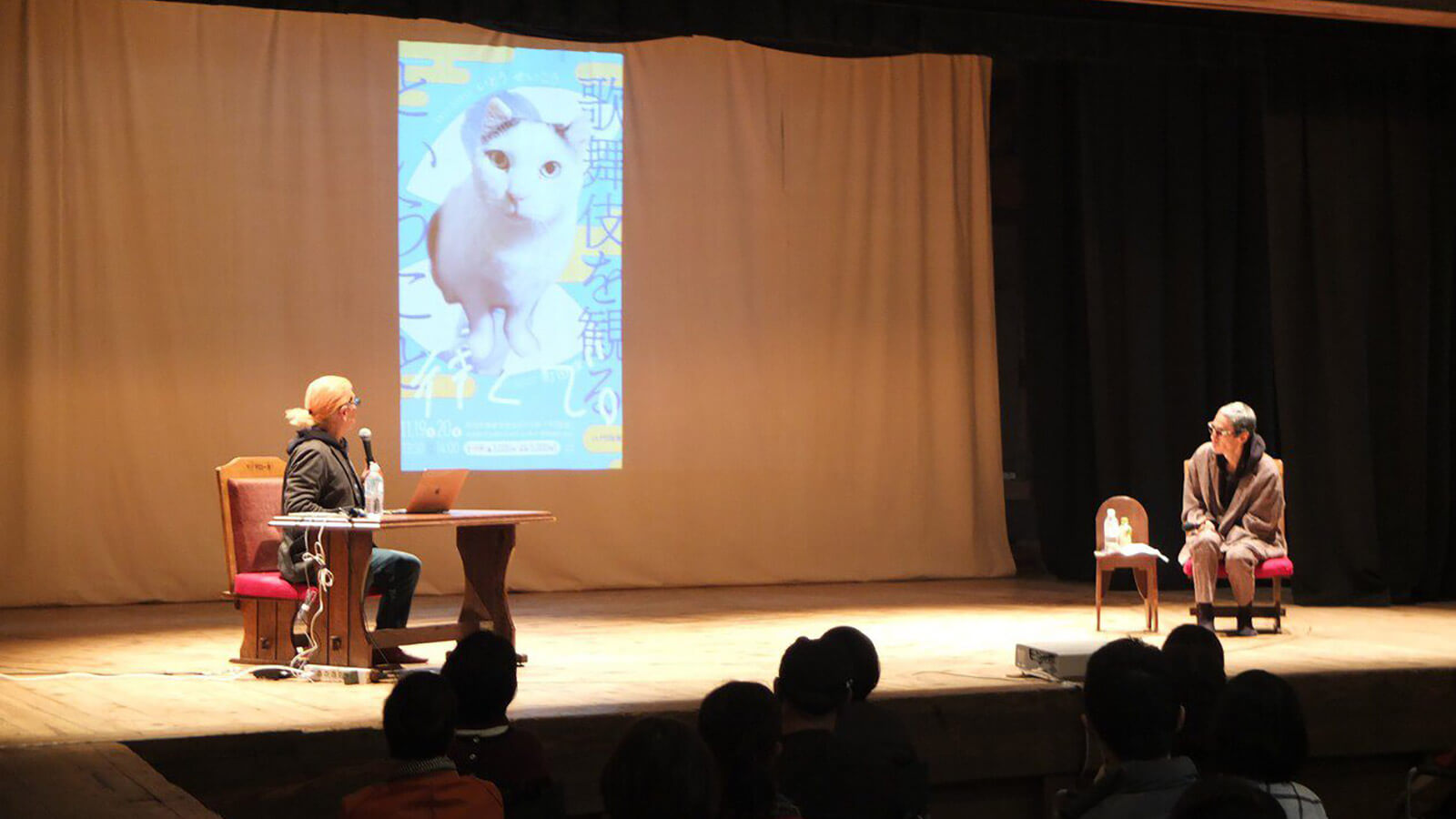

教職員や卒業生など“中の人たち”がIAMASに関するWikipedia記事を読みながら語る企画です。記憶と出典をたどりながら、IAMASの現在地を多角的に捉えるとともに、公共的な知識の更新プロセスを共有?可視化することを試みます。

博士後期課程に興味がある方も、そうでない方も、現役学生とおしゃべりしませんか?このサロンでは、現役の博士後期課程学生が自身の研究内容を紹介します。そして、参加者の皆さんからの、学生生活、キャリアパス、入試に関する疑問にざっくばらんにお答えします。IAMAS博士後期課程のリアルな雰囲気を感じていただける良い機会です。皆さんのご参加をお待ちしています!

クリティカル?サイクリングとIAMASの学内プロジェクトである運動体設計との共催による早朝盛夏ライド。 誰でも参加可能、ライドの後にオープンハウスをご覧いただきたい。 3年目となる今回は、IAMAS周辺のライドを中心に、翼と自転車、自転車アイス作り、びしょびしょ自転車などを計画している。 翼と自転車:自転車で空を飛びたいという憧れから生まれた取り組み、翼と得た自転車で大垣の街を疾走する。 自転車アイス作り:自らの足でペダルを回す。その運動エネルギーは、ただ前進するためだけではない。塩と氷をかき混ぜ、アイスクリームを生み出す力となる。 びしょびしょ自転車:ペダルを漕ぐほどに私だけの雨が降り始める。びしょびしょになって自転車を漕ぐことができる。 (予定)

Extreme Biologiesは、ひとつのフレームワークであり,生物学,メディアアート、宇宙生物学にまたがる、アイデアと実験の学際的な試みです。今年度はフィールドワークと微生物での実験を行なっています。オープンハウスでは、クマムシとバイオテクノロジーや生命に対する修士1年メンバーの習作の展示を行います。

Extreme Biologiesは、微生物であるクマムシの観察を通して、アート作品を発想するプロジェクトです。このワークショップは、餌としてクロレラ(藻)が与えられたクマムシの隣で、人間たちも健康食品のクロレラジュースを飲むことで、クマムシをより深く理解する試みです。同じ食べ物を食べるという行為を通して、クマムシと人間の関係性が変わること、そして宇宙環境で生きる未来を想像することを期待します。

Augmented State Projectでは、意識変容を促す手法や表現を探っている。かつて映像やVR技術によって試みられたように、生体計測や人工知能など、現代の最先端技術を用いることで新たな手法や表現の創出を目指す。今回はその第一歩として、ブライオン?ガイシンとイアン?ソマービルが1959年に発明した “Dreamachine” を再制作し、鑑賞時の生体反応を計測することを目的とした実験の諸結果を展示する。

本プロジェクトでは、メンバー全員で参照項を共有しつつ各自の興味や経験に基づき多様なやり方で研究に参加できるようにするための重要な機会の一つとして、作品の再展示/再制作を通じて深く考察することを位置付けています。今回の展示では、2025年7月5?6日に開催された日本記号学会第45回大会にあわせて行った、平瀬ミキ《氷山の一角》(2018)再展示のプロセスを紹介します。

非日常的な状況下で、普段遮断されがちな感覚(触覚、聴覚、嗅覚など)を意識的に使い、新たな気づきを得るためのプロジェクト。今回は光源がほぼ存在しない暗所を作り、その空間の中に多チャンネルオーディオシステムを構築し、体験する。また必要に応じて音響と連動する映像の制作や、体験者が演奏等を行う参加型のプログラムも検討している。

地域や産業などに関連する課題を考えていくために、複数の関係者が協力しておこなわれる共同研究を通じて、デザインする対象や範囲を検討し、新たなデザインプロセスを検討しています。ステークホルダーの意見や知識を組み入れ、未来に対して新たな視点の獲得や、プロトタイプによる提案を目指しています。今回は現在取り組んでいる広葉樹活用に向けたパラメトリックデザインや岐阜県在住の外国人支援などを紹介します。

The Art of Listening(以下AoL)は、「きくこと」を表現技法として位置づけ、その方法論や実践、哲学的意義にアプローチすることを通じて、自発的で想像的な行為として考えるプロジェクトです。

オープンハウスでは、黒電話を介してコミュニケーションを行います。来場者の方に黒電話から電話をかけていただき、AoLのメンバーが応答します。また、話した内容をもとに会話以外の形での応答を考えています。

「同地?異時」の視点からIAMAS旧校舎と現在の校舎を比較し、時間を超えた空間的連続性を探るインスタレーションを試みる。旧校舎の映像や記録に、現在のIAMASで日々過ごす中で生まれる生活音を重ねることで、過去と現在の境界を曖昧にする。 インタビューしたものを展示するなど検討中。

ただの自転車が、操作デバイスになる。ペダルを漕ぐ、ハンドルを回す、ブレーキを踏む。身体の動きがそのままインターフェースになる、新しい体験をしてみませんか。

記念碑という記憶の芸術。集合的記憶と場所との関わり。碑によって顕在化される土地の記憶。アートとテクノロジー、アイデンティティなどさまざまな観点から「記憶芸術」の問題について検討していきます。

足彩澳门即时盘_现金体育网¥游戏赌场[IAMAS]は、岐阜県が2001年に開学した大学院大学(博士前期課程[修士]+博士後期課程[博士]、メディア表現研究科一専攻)です。充実した講師陣による少数定員の大学院大学として海外にも広く知られ、英文名称Institute of Advanced Media Arts and SciencesからIAMAS(イアマス)と呼ばれています。科学的知性と芸術的感性の融合を建学の理念に掲げ、最新の科学技術や文化を吸収しながら、先端的な芸術表現やデザイン、新しいコミュニティやものづくりのあり方などを社会へ提案し、実践的な研究を通じて「高度な表現者」の育成を目指しています。

〒503-0006

岐阜県大垣市加賀野4丁目1?7ソフトピアジャパンセンタービル 3Fギャラリー他

〒503-0807

岐阜県大垣市今宿6丁目52?18 ワークショップ24 5F

「大垣IC」から車で約20分 / 「岐阜羽島IC」から車で約25分

※

車でお越しの場合はソフトピア地下駐車場(有料)をご利用ください。

(3時間110円 、以後30分ごとに110円加算。但し7時間超え24時間以内1100円。)