ヤンマ産業での実践〈後編〉

-テクノロジーに頼らない「新たな価値観」や「ものの見方」への挑戦

ヤンマ産業株式会社 代表 山崎ナナさん

聞き手:赤羽亨(産業文化研究センター長)

ヤンマ産業株式会社 代表 山崎ナナさん

ヤンマ産業株式会社 代表 山崎ナナさん産業文化研究センター(Research Center of Industrial Culture、通称RCIC)は、IAMASの研究成果を産学官連携や文化活動を通して広く社会に活かし、様々な貢献をすることを目的とした附置機関です。

RCICインタビュー足彩澳门即时盘_现金体育网¥游戏赌场では、今後のRCICの活動に向けたリサーチの一環として、ユニークで先進的な取り組みを行っている方々の活動を紹介します。

山崎ナナさんのインタビュー、前編はこちら。

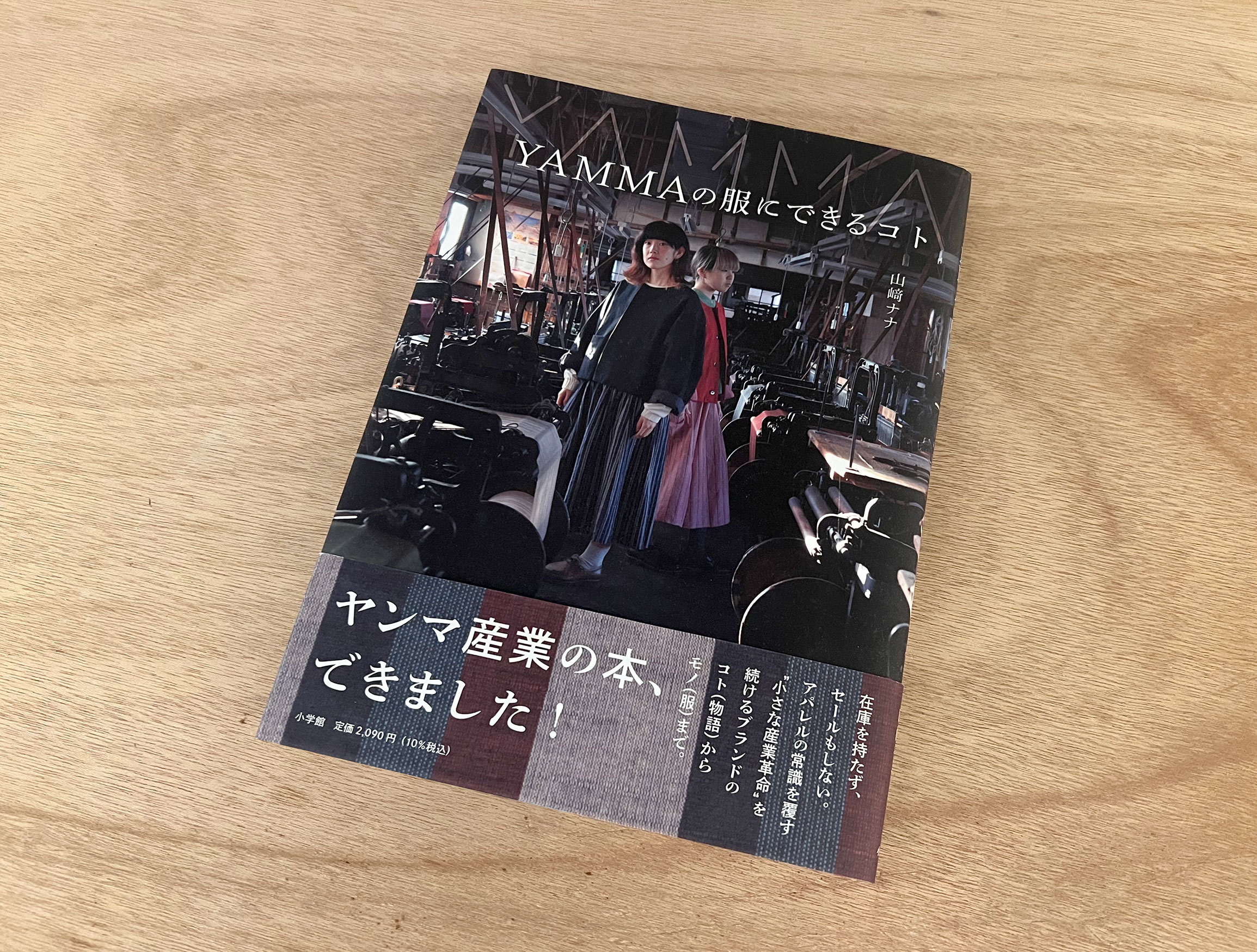

赤羽:『YAMMAの服にできるコト』という本について少しお話を聞かせてください。

大変興味深く読ませてもらったのですが、どういう経緯で出版することになったのでしょう?

山崎:笠井さんという編集者と知り合ったことが大きいですね。初めて会ったのは8?9年前で、和木綿を使ったソーイングブックにアイデアを提供する依頼をもらった時でした。

ちょうど私がヤンマを始めて3?4年ぐらいの時だったと思います。それから、ずっとヤンマの活動を見てくれていて、5?6年経ったところで本の出版のお話を持ってきてくれました。

赤羽:ヤンマの活動について、見守ってくれていた上で、それをまとめましょうという話を編集者の方からいただいたということですね。

山崎:そうです。会津木綿の工場を引き継いだあたりから、「山崎さん何をしようとしてるんだ?」と強い興味を持ってくれていました。私の度胸というか、思いきりの良さを買ってくれていて、それを社会に届けようという気持ちを持ってくれたようです。

以前、彼女はグラフィック社で『民藝の教科書』を担当していたこともあって、伝統産業とか、伝統産業を営んでいる人をたくさん知っているんですよね。そこに全然関係のない私が飛び込んでいくっていうのが、彼女の目にはすごいなあって映ったみたいです。「どうやってやっていくんだろう?」と。

これまでも年に1、2回連絡をくれて、ご飯食べたりお酒飲んだりしながら、どうしてるんですかっていう話を毎年聞いてくれたんですが、それをまとめて本にしてみようということになりました。タイトルは彼女が既に『ヤンマの服にできること』と考えてくれていて、話をもらった時に「もうそれでいいです、そういうことです」って思いましたね。これまでも、服を作ることで何かしらできることっていうのを自分も考えてきたし、これからもそれをしていきたいっていうのがあって、そういう内容を書ける本になると思いました。

赤羽:どんな読者を想定して書いたのですか?

山崎:私としては、これから社会へ出て働く人に読んでほしいと思って書きました。執筆に取り掛かった時は、会津木綿という伝統産業を引き継ぐという経緯もあって、そういう伝統産業が身近にある人たちに読んでほしいと思っていたんですが、そういう方の絶対数は少ないですよね。なので、自分が仕事をどうやって始めたらいいのかとかについて考える時の参考になるようなものにできたらと思っています。

赤羽:実際にそういう人たちに届いている感じはしますか?想定していなかった人たちからの、意外な反応とかあったりしませんでしたか?

山崎:何人かのお洋服のデザイナーの子たちが読んでくれていて、読んで号泣したという感想をもらいました。何度も読んだって言ってるんですが、何度もどこ読むんだろうって思いながら、ちょっと恥ずかしくてどこで泣いたかは聞けないんですよね。

『YAMMAの服にできるコト』(小学館)

『YAMMAの服にできるコト』(小学館)

会津木綿

赤羽:会津木綿との関わりについて教えてください。

山崎:日本の身近なおばあちゃんが縫ってくれてるんだったら、日本の布を使おうということで、お客さんから紹介してもらい、福島県の会津若松にある2社の木綿を使ってお洋服を作り始めました。

洋服を本格的に始める前は、バッグとかコースターとかそういう小物を作ろうとしていました。私の取引先っていうのはクラフトショップやライフスタイルショップと呼ばれるような、陶器であったり竹細工などを扱っているお店だったんです。そういうお店で行う受注会に来てくれるお客さんは、会津木綿の良さを理解できる人たちが多かったんですよね。そういう方々から「これが会津木綿なんだ」、「これが日本の木綿なんだ」、と興味を持ってもらえたんです。

当初は和っぽいなと思い、正直「これ、お客さん好きかな?」と半信半疑なところがありました。なので、はじめはシンプルな紺とかブルーとか、ベーシックな色から始めてみました。お客さんからは「なんか懐かしい」とか「見たことない」とか、年齢層によって両極端なんですが、どちらも手応えのあるリアクションがもらえました。そこから会津木綿を使った服を作っていくことになりました。

会津木綿の生地

会津木綿の生地赤羽:そこから、自ら会津木綿の織元になったのはどういった経緯があったのでしょうか。

山崎:ヤンマで使っていた会津木綿の95%は原山織物工場の布だったんですが、震災後の2014年、その工場の社長が亡くなられてしまったんです。当初、残されたご家族は廃業を希望されたんですよね。

その時、私としてはどうにかして止めなければと思いました…。ただそれを止める手段がないんですよね。会社を辞めるだけならまだいいんですが、同時に工場を取り壊して更地にして売るという話も耳に入ってきました。工場の機械を廃棄し、一回更地になってしまったら、もう再建は無理だなという思いがありました。最終的には、ご家族に事業を復活させたい気持ちがあるので、工場を取り壊すのを一旦待ってもらって検討していただけないかとお手紙を書いて、いろいろお話させてもらいました。1ヶ月ぐらい協議させてもらった上で、私が引き継ぐっていう形であればやってほしいというお話をいただいたので、「じゃあ、やります」っていう感じで、あっさり受けてしまいました。

赤羽:金銭面を含めて工場を引き継ぐというのは大変ではなかったですか?

山崎:結局、親族の方と私の2人で会社を引き継ぐということになったので、お金はその2人で出し合いました。

大変だったのは事業を軌道に乗せることでしたね。実際、始めの半年間ぐらいは事業が回りませんでした。会津木綿は染めた糸を糊付けして生地を織っていくのですが、染めをやっていた社長が亡くなってしまったので、染める人がいないんです。だから、生地が織れない。

糸を染められる外注先を探したりしたんですが、それも大変な作業でした。誰も染め方を知らないので、あるものを全部携帯電話で撮影して、ゴミ箱の中のゴミの量とか、伝票とか…。そういうものとか、材料を手がかりに染め方を推理して調べていく感じでした。でんぷんを月に何キロ仕入れているかから、糊付けの量を逆算して割り出そうとしたりしましたね。

引き継いだ会津木綿の工場

引き継いだ会津木綿の工場赤羽:機械とか、材料とかの残存物はあったんだけど、どう使ってたかとか、どんな配合で使ってたってことは、亡くなった社長しか知らなかったことなので、それは自分たちでまた再発見するっていうか、再構成しなきゃいけない感じだったということですね。

山崎:そうです。

電話帳の中に染め屋さんの名前を見つけて、その染め屋さんに電話をしたら、昔ちょっと忙しかったか、誰かが具合が悪かった時に代わりに染めたことがあるから、ある程度染め方が分かるっていう話になって。その人に教えてもらって再現してもらってとかの試行錯誤をしました。きっかり半年間かかったところで、もう1回織れるようになったんですよ。

赤羽:その後の事業はどのように進めているのですか?

山崎:一旦、織れるようになると、今度はどうやって会津木綿を存続させていくかを考えるようになりました。フィールドワークがやっぱり大事だと思い、よりフィールドワークに力を入れて、新しい柄を作るにしても、なんでこの柄が必要なのかとか、可愛いからこの柄とかっていうことではなく、コンテクストを考えるようにしています。実際、メジャーなファッションブランドから生地の制作を頼まれることがあるのですが、そういう時にはデザイナーさんと積極的に意見交換することにしています。会津木綿でやる意味があるデザインをしてほしいという思いが強いので。

会津木綿を使うコンテクストを度外視してデザインすることに、私は面白みを感じないんですよね。

赤羽:会津木綿だけではなくて、松阪とか、各地にあるような伝統的な産業の再発見とか再解釈ということにも取り組んでいらっしゃいますよね。そういう活動はどういうモチベーションでやられているんですか?

もちろん第一義には自分たちが何か作る時に使うマテリアルっていうのを探してるってことはあると思うんですけど、それ以外の意図も感じます。

山崎:地域や伝統産業を盛り上げようっていうよりは、最終的には私が助けられているという感覚です。「松阪木綿のお洋服がほしい」、「会津木綿のお洋服がほしい」と思えるというのは、会津木綿や松坂木綿のクオリティが絶対に私を助けてくれるっていうことだと思うんです。そういう確信があって私もその素材を使ってるんですよね。すごくちゃんと丁寧に作られている物なので。

「使ってあげますよ」なんて思ったことはなくて、これで作ったら絶対いいものができる、これで作ったら絶対お客さん喜ぶなということで、こちらからお願いして使わせてもらっている感じです。

これはある友人の言葉なんですけど、「文化に助けられる」っていうことがあるから、そのチャンスをものにしてるっていうイメージです。文化は一朝一夕でできることではないので。

会津木綿で作られた洋服

会津木綿で作られた洋服 復活させた、会津木綿で作られた東北地方の野良着「さっぱかま」

復活させた、会津木綿で作られた東北地方の野良着「さっぱかま」赤羽:なるほど。

でも、もともとの木綿には価値があるんだけども、一方でそんなに広まってないってところもありますよね?つまり、山崎さんからすればすごい価値があるし、助けられるものではあるんだけど、他の人たちでは、その価値を上手く使いきれない状況。この価値はあるって認めるが、それを上手く使えていない状況を打破すると、伝統産業がさらに生き返る可能性や、違う生存の可能性が出てくる気がするんですよね。

山崎:そうですね。「山崎さんにとって、伝統とはなんですか」って、東大の工学部の人たちにインタビューをされたことがあるんですけど、その時に一生懸命考えて思いついたのは、伝統品とは、かつて絶対的に流行ったものだということです。かつて流行ったものだけど、それがその時代にそわなくなってくる状態なんじゃないかと。文化的にそわなくなってきたり、経済的にそわなくなってきたり、インフラ的にそわなくなったりして、廃れてしまっているものですね。

そんな時に、でももったいないからと、伝統という冠をつけて自治体だったりが守っていくっていうのが、今の一般的な伝統という言葉の使い方かなと。でも、その伝統っていうなんか冷蔵庫みたいなところにぽいってとりあえず入れておいて、でも一度は流行ったわけだから、あの時流行った理由はなんだったのかなっていうところを1回紐解いていくと、その時のニーズに合ったものとして取り出せる気がします。

簡単に言ってしまえば、今のニーズに合うようにすればいいだけっていうことなんですよ。そう考えた時に、今のヤンマのやり方としては、日常着っていう、普段着で、仕事にも着ていけるし、人によっては一張羅にもなるというような、お洋服を作るべきだと思ってやってきています。

赤羽:お話を聞いていて、伝統的な布地とか手工業的な方法とか、おばあちゃんに頼むとか縫い子さんを頼むとかってことに、何かをかけ合わせて「イノベーション」を起こそうって思う時、テクノロジーと掛け合わせるという方法が一般的です。けど、山崎さんはそこに頼らない、その代わりに、「新たな価値観」や「ものの見方」で挑んでいくというところが肝なんですよね。

山崎:テクノロジーに弱いですからね(笑)。

赤羽:でもオーダーメイドを志向するなら、テクノロジーに頼れば、本当にその人に合ったサイズのものを作るというのは想像しやすいです。話題に出ていた、生地のカットも機械で行うこともできますよね。だけどそこで得られる効率と、そこで失う何かっていうものを天秤にかけた時に、山崎さんは、たぶん後者を優先したシステムを作っているんですよね。そういうシステムを取ってるから回るような、経済的なものも含めた1つのサイクルなのかなっていう風に思うんですよね。

ヤンマの今後

赤羽:ここ10年くらいで考えると、日本で大きな社会的インパクトが2つありました。1つは東日本大震災、もう1つがcovid-19のパンデミックだと思います。山崎さんは、その期間でアメリカに移住されてもいますが、このインパクトからどんな影響を受けましたか?

山崎:震災を経て、やっぱ圧倒的に変わったのは政治に対してですよね。政治が見えてきた。それまで全く政治に対して盲目というか、あんまり自分が考えても意味がないとか、政治家が何をしているのかとかっていうのをあんまり気にしてもいなかった。

ただ震災を経て、自分たちが納税しているお金っていうものを彼らがこう何に使うかを差配しているわけだから、そういうものに対してちょっと無頓着でいられなくなったなあと思い始めました。それから、よりSNSの重要度が増したなと実感しています。それまでもインターネット検索をよくしていましたが、もっともっと人がインターネットで自分の知りたいことを調べるようになったから、言葉で説明できる商品、明確なコンセプトを持った商品、そういう特性を持ったものがどんどん強くなる時代に入ってるなと勝手に思っています。

赤羽:ヤンマの活動もそれで変わりましたか。

山崎:ヤンマは当初から、文章で何をするっていうコンセプトを決めてやってきました。おばあちゃんに作ってもらおうと決めた時から、「おばあちゃんが作る服」とか、「東京でものづくり」とか。いろんなコンセプトでアパレルなのに一切宣伝広告料を払わずに年に1回は雑誌に載せてこれたんで、そういう意味では、文字にできる活動をして商品を作るっていうのをやってきたのは強かったかなと思いました。

震災やコロナがあって、去年は正直いろいろイベントができない会場もあったけど、うちは売上が10%しか落ちなかったです。アパレルが、デパート系とか軒並み落ち込んだけども、うちはあまり影響を受けなかった。

現状の縫い手さんたちは、立ち上げのころのおばあちゃんたちがリタイアして、代替わりしています。今はその次の世代が入ってるんですけど、彼女たちはうちの仕事だけじゃなくて、他の仕事も受けているんですよね。ただうち以外の仕事はほとんどなくなったみたいで、多分それもあって彼女たちはできることはやっていきたいと言ってくれたんだと思います。

赤羽:なるほど。結局その方がロバストだったということですね。

山崎:強かったです。

赤羽:アメリカに移住されたのはどうしてですか?

山崎:アメリカに移住を決意したのはまだ会津木綿の工場を引き継ぐ前ですが、どうしても国内での会津木綿の取引の単価が低いという現状があったので、海外へ持って行って良さを伝えられたら価格を上げられるんじゃないかと思ったんですよね。あとは、単に海外に行きたい欲求というのもありましたね。

ニューヨーク?ブルックリンのテキスタイルアートセンターでの出張販売風景

ニューヨーク?ブルックリンのテキスタイルアートセンターでの出張販売風景赤羽:そのバイタリティーはすごいなと思います。今後何か違う展開は考えていらっしゃいますか?

山崎:やっぱり、私がやるべきことっていうのは、私がいなくても会津木綿が回っていくようにしていくこと、もっと言えば私がいなくてもヤンマも回っていってほしいと思っています。ヤンマ産業東京の社員は4人いるんですが、彼女たちはものすごい仕事ができるんだけれども、彼女たちが仕事を興すというメンタリティーではないんですよ。だから今後はもっと若い子を積極的に入れて、うちで学んだこと違うところでやっていったり、私みたいに社会変えてやるぐらいの気概の人がいても良いと思っています。本も出したので、違った人たちが興味持ってくれるかなと思ったりもしています。

私、周りの人から「すげー軽い」とか言われたりしたんです(笑)。

赤羽:実際に軽いかは別として、そう言われる理由はなんとなく分かります(笑)。

山崎:でも深く考えてたらできないことって、いっぱいあると思うんです。時に暴言を吐きながらでも、誠実にやるというか。でも誠実なだけだと仕事が進まないし、人がついてこないとかもあります。

最後に、座右の銘でも言っておきましょうかね(笑)。稲盛和夫さんの「楽観的に構想し、悲観的に計画し、楽観的に実行する」。楽観的が多い。これが座右の銘です。でも実は割と石橋叩く系でもあります。なんか来たらこう打つみたいなのは予め考えといてやるって感じですね。

赤羽:最後に上手く将来展開を話していただけましたね。

若い人たちに、山崎さんの考え方とか行動力とかをなんか上手く移植していきたい。山崎さんを助けるだけじゃなくて、自分と同じような考え方を持って社会で活躍してくれる人を増やしていくというのが、次の目標ってことですよね。

山崎:そうですね。あとはこの軽さですね。この軽さも伝えていきたいです(笑)。

編集:山田智子