Ogaki Mini Maker Faire 2022 Report

雪解け

Maker Faireは、電子工作、クラフト、ロボティクス、モビリティ、科学、アート/デザイン、電子楽器など、様々な分野のつくり手「Maker」たちが全国から集まり、つくったものを見せ、語り、その楽しさを共有するDIYの祭典です。(Ogaki Mini Maker Faire 2022ウェブサイトより引用)

MakerムーブメントおよびMaker FaireはアメリカのDIY工作専門雑誌に端を発しながら、世界各地それぞれの地方で自律性を帯びてきている。その中でも大垣は、2010よりMake: Ogaki Meetingが、2014年にはOgaki Mini Maker Faireの名称となり、IAMASと小林教授が運営に密接に関わりながら2年に一度の隔年開催を崩さずに今回で7回目に至る。大垣は、関西、関東、中京地域の交通の要衝であることから、広いエリアからの参加者が集うと同時に岐阜?大垣地域からの参加者も目立ち、この地域のMakerカルチャーの浸透と自律的発展がうかがえる。

大きなホールに机を出して作ったものを持ち寄って並べるというイベントフォーマットとして類似するコミックマーケットなどの毎年の大変な活況を考えてみても、このようなボトムアップのカルチャーコンベンションは、季節の風物詩?祭としても機能し、毎年の参加者にとっては儀式性?神聖性を帯びていると言っても過言ではない。こうした場が、2019年から本年にかけてコロナが大きな逆風になったことは言うまでもなく、やむを得ず課された制約に対して、空間的に極めて「密」な場の盛り上がりを、新時代に即していかに存続させるかに腐心した方々も多かったに違いない。こうした努力を継続しながらも、人々が同じ空間?時間を共にすることへの規制もやわらぎ、困難な時代が明けつつあることに対する純粋な喜びを感じるイベントとなった。

密と創発

会場での盛り上がりは、コロナによる移動制限の緩和によりかつての盛り上がりを取り戻しつつあると言える。来場者や出展者の間のコミュニケーションで見られる熱い火花——知的創発、応援の応酬はこうしたイベントの醍醐味である。

“Glowing Air-Bubble 3D display”を展示されていた教材自作部 スヌーズレン班の篠田幸雄氏に出展の動機を尋ねると、「お互いの出展物を見せあい、お互い褒め合える場だから」という素朴な回答が帰ってきた。それぞれの成果物を隣接して並べ、お互いの技術的知見を交換しながら心情的にも良い創発をもたらす空間が、創り手達にとっていかに大事な空間なのか、会場を訪れるとその文化の尊さ?重要さが直観される。

Glowing Air-Bubble 3D display (教材自作部 スヌーズレン班)

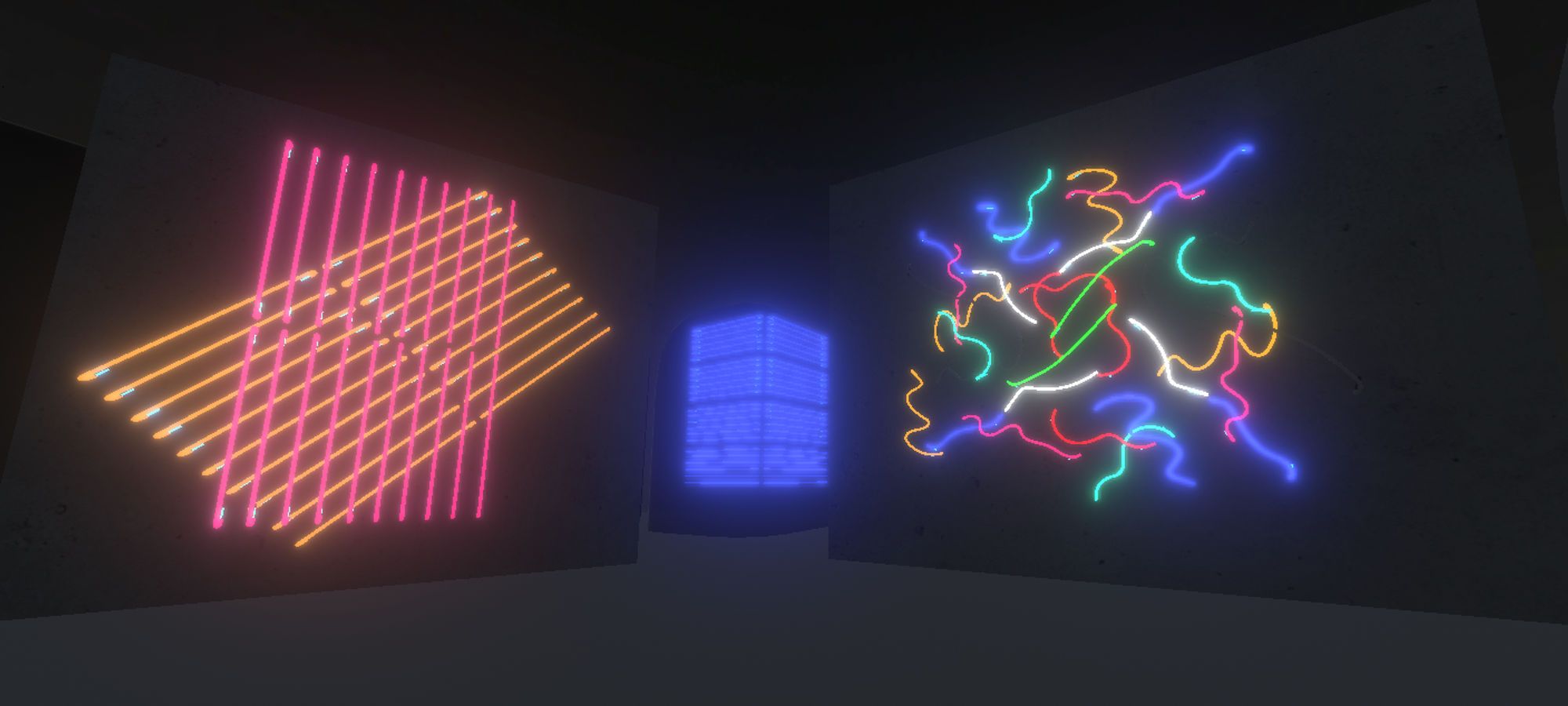

Glowing Air-Bubble 3D display (教材自作部 スヌーズレン班)本作と物理的にほど近いエリアに、ロボットトイ toio とプロジェクションマッピングを組み合わせた仮想のシューティングゲーム“Diorama Shooting”(ロボットゲーマーズ from toio友の会)、ネオン管というメディアを物理現象として深掘りつつ洗練されたデザインオブジェクトとして提示する“electrode”(The Neon Research)、電源とLEDの接触不良をインタラクションに転用した“Magnet LED Ball”(新里 祐教)、表現力豊かな音を鳴らすことのできる“テスラ?コイル”(dominoTECH)など、これらが近接して配置されることで、物理現象の細やかな制御における認識を更新し押し広げてくれるような知的体験が得られる。時としてこうした近接は鑑賞において好ましくない干渉も起こすが、ここでは美的体験として鑑賞する価値よりも、アイディアや創造性の原石が混在する混沌と、通奏低音としての純粋な作ることへの喜びにフォーカスされる。

これらは、ホール脇のホワイエエリアの例にすぎず、いたるエリアで隣接させて見ることで得られる展示的価値、技術的知見、純粋な好奇心と楽しみの創発?相乗効果を見ることができた。

ネオン管の発光原理を説明するための機器(The Neon Research)

ネオン管の発光原理を説明するための機器(The Neon Research) dominoTECHのテスラ?コイル

dominoTECHのテスラ?コイルMaker Faireでは楽器や音響機器?ソフトをモチーフとした作品で出展する作家も作家も多いが、IAMAS学内団体主催の関連イベント NxPC.Liveが会期中開催されたのも特筆したい。楽器や音響機器?ソフトのデモは、ライブを通して実演をすることが最良のプレゼンテーションであり本領だ。

中古機材を無尽の創造力で改変し意味と用途を脱構築しながら親しみやすさと狂気を奏でるグループPLAY A DAY、板を振動させることで音を奏でるシンプルな装置的な楽器“ダクソフォン”を再現するALMF、バーコードリーダーやブラウン管の走査線などの縞模様を信号として取り出し音響機材にしながら楽曲を奏でる“エレクトロニコス?ファンタスティコス!”、自転車のペダルを楽器的な入力装置にするAKSの“Behicle2”、こうした出展作品がライブパフォーマンスの中で実演?実験された。これらは展示も十分に力が入ったものとなっていたが、パフォーマンスの中で使われる様子は展示で見るだけではわからない想像を超えた異質な体験をもたらし、鑑賞者にアウラをたずさえた記憶を与えるものであった。完成された一つの作品提示がされるというよりは、創りながら演奏しながら試行してみるという姿勢を強く打ち出された実験色が非常に強いイベントであった。

複数の機材を改造し組み合わせた自作楽器を実演するPLAY A DAY おおしまたくろう氏

複数の機材を改造し組み合わせた自作楽器を実演するPLAY A DAY おおしまたくろう氏 NxPC.Liveにてダクソフォンを奏でるALMFの斎藤健太郎氏

NxPC.Liveにてダクソフォンを奏でるALMFの斎藤健太郎氏このような作家の情熱を場所?時間を共有し体験できるということは、コロナを経た我々にとって文字通り有り難いものとして受け止められよう。この記事内で触れるにはあまりにも広汎な議論と展示物、出展者の創作に滾る熱量を様々に感じた。作品のこだわりや機知については、残念ながらいくら紙面があっても書ききれないであろう。企業、学生、プロ?アマチュアの技術者?アーティストが渾然と集い、作品を提示し意見を交わす空間はなんとも清々しかった。

コロナ禍が拓いたオンライン空間

Gatherにおける「2D展示」の様子

Gatherにおける「2D展示」の様子コロナ禍において注力せざるを得なかった、場所?時間をともにしないオンライン?非同期の展示は、規制が和らいだとはいえ変わらず要請される。奇しくもコロナ禍は、遅々として進まなかった展示?イベント?アーカイブのオンライン化の重要性を押しあげ、世界的に環境整備が進み手法として一般化するに至った。

オンライン会場の設営には、新規の努力を強いられるが、手慣れた様子で展示設営を行うグループも少なからず見られた。非公式の振り返りにてフィードバックを語った一瀬卓也氏やカサネタリウム 堀洋祐氏はその筆頭であるが、Maker Faire Kyoto 2020などからVRを用いたオンライン展示を始め、ある程度蓄積がある状態とのことであった。

下の表は振り返りで上がったフィードバックを私の観点で分類してみたものだ。

| Pros | Cons | |

| VR会場(STYLYやcluster) |

* 照明などの表現力が高い * 制作段階で用意するCADデータ等を使いまわして内部設計を提示できる * 物理的な制約がない分、過去作など様々な作品提示が可能 * 3Dスキャンをそのまま置くことができる |

* ゼロからいきなり設営は難しい。テンプレート、これまでの資産など、使い回せるものが無いと困難。Unityなどのソフトウェアの知識も必要 * 空間が出展者ごとに異なるので「ワイワイ感」が得づらい * 展示物への誘導の仕方が難しい * 出展者と来場者が同じ空間?タイミングで体験しづらい |

| 2D会場(Gather) |

* 出展物、来場者が同じ空間上に表現がされるため「ワイワイ感」が醸成できる * 設営も直感的で簡便 * 場合によっては出展者が滞在している * 物理的にマップ対応してあり、事前確認や地図的用途に使えた * アーカイブ用途として使いながら、事後配信(感想を語るなど)の場として機能するなど副次的な使い方ができた |

* プラットフォーム内での表現力が乏しく、説明資料を別途外部につくる必要がある * 他人の展示物を誤操作してしまうなどリスクがあった |

| AR会場(STYLY) |

* ヒューマンスケールに対してわかりやすい提示ができる * STYLYでは様々な表現が可能で、例えばFusion 360で見てるような質感を選択することができる |

* スマホディスプレイの視野に限られるので、展示によっては見づらい * ポスター展示など物理的な移動や接近を要するものは厳しい * 人によって鑑賞する広さが異なる |

どの会場も一長一短があるものの、それぞれのチャレンジには可能性を感じるものに違いなかった。Gatherは展示機能としては貧弱であるが、編集が容易であり空間的なメタファを折りこみビデオチャット機能も搭載されていることが、事後的な配信や感想共有などで使うといったイベント?アーカイビングの面で強力なツールとなったことは興味深い。

現状は、VRもARも2D会場も機能的な充実度にも使用感における習熟度的も過渡期であり価値が広く浸透するにはいくつかのジャンプを要するであろうが、オフラインだけでなくオンラインにまで展示が可能になった環境の社会的意義は大きい。体調やコンディション、身体的な事由によって来られない方にとってアクセシビリティは大きく広がっているし、万人に対し機会へのアクセスを根本から切り拓くものだ。こうした試みに対して短期目線で終わらせるのではなく、振り返り、改善し、より良い共創の場をボトムアップで再帰的に磨き上げて行くことこそが肝要であろう。

ネオン管プロダクトのアイディアのデモ的に使ったThe Neon ResearchのVR会場

ネオン管プロダクトのアイディアのデモ的に使ったThe Neon ResearchのVR会場 カサネタリウムのcluster上に展開されたVR会場。実際の展示ブースの3Dスキャンが配置された

カサネタリウムのcluster上に展開されたVR会場。実際の展示ブースの3Dスキャンが配置された

時間?場所に疎な創発

地理的?文化的な背景も、社会的な立場も、対象とするジャンルも様々な立場の人たちが一同に介してものづくりを通した交流を行う場、こうした場はものをつくる?つくりたいと思う人間の気質を肯定し、個々の創造性を集団へと創発的に拡大?伝播させ、同時代の研究開発だけでなく、長期的な未来の生に対して好意的な作用をもたらすと言っても過言ではない。時間性?場所性における密を避けながら、時間?場所の疎結合を可能にする仮想環境を開かれたものとし、その場での創発をいかに最大化するかは、目下の重要なチャレンジだ。時間性や場所性に制約が設けられても、つくりたいという純粋な気持ちをモチベートする環境?コミュニティ、またそれを再帰的に継続?発展させる枠組みを、大小問わずMakerたる個々が育くまれることを期待したい。

写真:永松歩